Ha muerto Sophie Kinsella. No es que fuera nada del otro mundo lo que escribía, pero me acompañó en una etapa muy difícil. Gracias por haberme hecho pasar momentos tan buenos.

Por qué llamar “trauma” a todo es un problemón

El uso indiscriminado de la palabra trauma confunde malestar común con experiencias que realmente amenazan la integridad física o psicológica. Distinguir entre dolor emocional y trauma clínico permite reconocer la gravedad donde corresponde, evitar la banalización del TEPT y comprender que el sufrimiento existe en distintos niveles. Nombrar las cosas con precisión protege a quienes… →

Un profesor húngaro, detenido por organizar una marcha LGTBIQ+

Es muy reconfortante ver cómo, en pleno siglo XXI, uno de los países miembros de la Unión Europea decide que la mejor forma de defender sus “valores tradicionales” es perseguir a un profesor por el atroz crimen de organizar una marcha pacífica. No me cabe duda de que en Hungría saben lo que es tener prioridades nacionales. Los hospitales y las escuelas pueden esperar. Lo urgente es castigar a quien se atreve a recordar que las personas LGBTQ+ existen.

El gobierno de Orbán, siempre tan creativo, no se conforma con prohibir el Pride. También propone identificar a los asistentes a estas marchas con tecnología sacada de Black Mirror. Y luego dicen que Europa no innova.

Mientras tanto, miles de personas en Budapest y Pécs salen a la calle, porque la libertad de reunión parece importar más a la población que a quienes deberían protegerla. Resultado: Géza Buzás-Hábel, profesor, activista y ser humano con más dignidad que todo el gabinete de ministros de Orbán junto, se queda sin empleo y se enfrenta a una posible pena de cárcel. Por una marcha. Una. Marcha. Pacífica.

No me cabe la menor duda de que nada grita “fortaleza democrática” como despedir a un docente por enseñar, literalmente, cultura y lengua romaní mientras defiende los derechos humanos. Lo de Orbán es una apuesta ambiciosa por la diversidad y la convivencia.

Si, en la Unión Europea, encarcelar a un profesor gay por organizar un Pride es lo normal, quizá el proyecto europeo necesita un par de recordatorios muy básicos. Primero: los derechos humanos no son opcionales. Segundo: las minorías no existen solo cuando conviene para hacer turismo multicultural.

El caso de Hungría no es solo un aviso.

Soltería, elección personal y sensacionalismo

Para El Mundo, estar soltero más allá de los 40 “puede ser una elección y un signo de madurez”. No pongo el enlace porque me da risa, porque no les voy a dar más clicks y porque quieren aparentar que han descubierto la penicilina cuando en realidad lo que dicen es que el agua moja.

La soltería puede ser fruto de una decisión totalmente consciente o una señal de que eres absolutamente insoportable. También existe la posibilidad de que sean ambas cosas a la vez. La vida es rica en matices y en grises. LOL.

Lo que me flipa es que este mensaje envasado al vacío en forma de titular acabe apareciendo en un medio que antaño parecía de prestigio. Lo que antes era periodismo ahora parece un laboratorio de clickbait patrocinado por la necesidad urgente de generar tráfico ultraderechista. La calidad informativa lleva años bajando por la rampa en patinete.

Al final, la gran noticia no es si alguien está soltero a los 40 y lo que significa, sino que esta hoja parroquial siga influyendo en la opinión pública española usando basura pseudocientífica, entre otras cosas. Eso sí que tiene mérito.

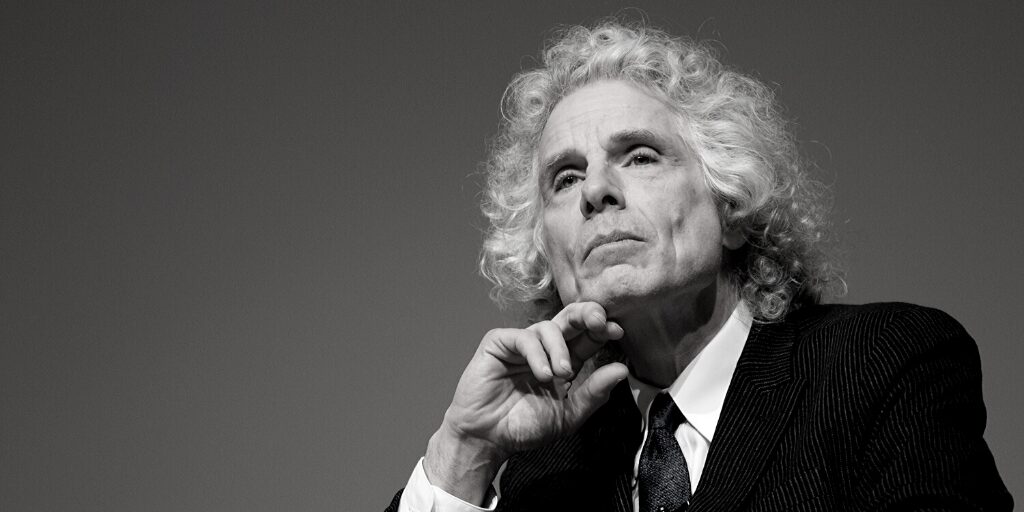

La adquisición del lenguaje según Pinker

Un recorrido de las ideas centrales de Steven Pinker sobre la adquisición del lenguaje: por qué los niños no imitan, sino que construyen gramática; cómo la pobreza del estímulo desmonta el conductismo; y por qué Chomsky sigue siendo clave para entender nuestra capacidad lingüística. →

Linguists start compiling first ever complete dictionary of ancient Celtic

“The picture of the linguistic landscape of Britain and Ireland will be of interest not only to linguists but to historians, archaeologists and archaeogeneticists.”

Dr Simon Rodway, of Aberystwyth University, is part of the team bringing together disparate sources to compile the dictionary. Photograph: Aberystwyth University

Elements of modern languages such as Welsh, Irish, Scottish Gaelic, Breton and Cornish have some roots in their ancient Celtic counterparts.

The team compiling the dictionary say that while modern Celtic languages are often different from each other, similarities can be seen between words.

For example, the words for sea in Welsh and Old Irish – môr and muir – correspond to “Mori” in Celtic names such as Moridunum, which means “sea fort” and is an ancient name for Carmarthen in south-west Wales.

Qué es la validación

Sobre la “validación emocional”: qué es, por qué importa, cuándo se vuelve ridícula y cómo la falta de validación puede doler tanto como el problema original. Y si sale la palabra en un reality, ya sabes: chupito. →

La educación sexual es necesaria, aunque Meloni diga que no

Italia obliga a pedir permiso a las familias para impartir educación sexual en las escuelas

La educación sexual es necesaria. Punto.

La evidencia disponible sugiere que la educación sexual en los colegios puede contribuir a reducir ciertos riesgos de violencia de género, o al menos a cambiar actitudes y conductas que facilitan esa violencia.

- La UNESCO afirma que la educación sexual integral que incluya igualdad de género, derechos, consentimiento, respeto, y relaciones sanas, puede ser una herramienta clave para prevenir la violencia y el abuso sexual contra mujeres y niñas.

- Cuando la educación sexual aborda “normas de género”, respeto, relaciones igualitarias y habilidades de comunicación, puede reducir comportamientos de riesgo e incrementar conciencia sobre violencia de pareja entre jóvenes.

- Una revisión de tres décadas de investigación concluye que un plan integral de educación sexual se asocia con mejores resultados: relaciones más sanas, menor violencia en relaciones de pareja, mayor respeto a la diversidad sexual, y mayor conciencia sobre consentimiento y límites. La educación sexual funciona mejor cuando es desde la escuela primaria, cuando se prolonga en el tiempo a lo largo de diferentes años de estudio, caundo es inclusiva y cuando no se centra exclusivamente en los riesgos.

Este es el verdadero problema de Italia.

Tenemos dos décadas de investigación a nuestras espaldas que concluyen que la educación sexual en primaria y en secundaria tiene un efecto positivo en muchas variables, entre otras la violencia machista.

Pero es que en Italia tienen el problema que tienen. Os daré una pista. Empieza por U y termina en LTRADERECHA.

La participación de Israel en Eurovisión destroza el espíritu del certamen

Eurovisión, concebido tras la Segunda Guerra Mundial para promover la paz y la amistad entre los pueblos, se enfrenta a una crisis ética. La decisión de permitir la participación de Israel, pese a su historial de violaciones de derechos humanos en Palestina, ha llevado a que España se retire en un acto de coherencia y… →

¿Qué ocurre en tu cerebro durante un ataque de pánico?

Cómo funciona la respuesta biológica al estrés, lo que hace el eje HPA, la secreción de cortisol y el papel de la amígdala en la detección de amenazas. Por qué estos mecanismos pueden sobreactivarse y cómo entenderlos permite tomar decisiones más informadas sobre el tratamiento y la regulación emocional. →