Silozhin “ha muerto” porque su avión “se ha caído”, de la misma forma que Carrero Blanco se murió porque su coche se puso a volar.

Los eufemismos pueden ser ridículos.

Pd: parece una traducción automática de The Guardian.

Silozhin “ha muerto” porque su avión “se ha caído”, de la misma forma que Carrero Blanco se murió porque su coche se puso a volar.

Los eufemismos pueden ser ridículos.

Pd: parece una traducción automática de The Guardian.

Esto es verdaderamente flipante. Leedlo.

Brain-reading devices allow paralysed people to talk using their thoughts.

Brain-reading implants enhanced using artificial intelligence (AI) have enabled two people with paralysis to communicate with unprecedented accuracy and speed. In separate studies, both published on 23 August in Nature, two teams of researchers describe brain–computer interfaces (BCIs) that translate neural signals into text or words spoken by a synthetic voice. The BCIs can decode speech at 62 words per minute and 78 words per minute, respectively. Natural conversation happens at around 160 words per minute, but the new technologies are both faster than any previous attempts.

Hoy tengo 7 horas de clase y no sé cómo me lo voy a montar. Está todo preparado, tengo las presentaciones, las fotocopias y los textos y los guiones de las clases. Pero siete horas seguidas son una barbaridad. ¿Sobreviviré?

Actualizado a las 19:58: Pues sí he sobrevivido, pero ahora mismo no sé ni quién soy. En las últimas dos horas de clase he estado a punto de que me entrara un ataque de risa. Si esto es lo que me espera para el resto de curso…

Actualizado a las 21:31: Pues sigo catatónico. Seguiremos informando porque sé el interés público que despierto. Como este blog, en realidad.

Una puntualización respecto a lo que escribí el domingo: el sinti es una variante del romaní que se habla en Europa Occidental. Ojo: no todas las poblaciones sinti (entre 9 y 12 millones, según este artículo del Goethe) hablan sinti (no llegan a 200.000 hablantes).

Las personas hablantes de lenguas gitanas están, mayoritariamente, en una situación de diglosia, e. d., de bilingüismo selectivo (como hablar en casa una lengua y en la escuela, otra). El tema de la diglosia es la pera; ya hablaré de eso en otro momento, que tiene mucha mandanga.

No se puede sacar a nadie del armario de la sexualidad, ni del cultural, ni del étnico, ni del profesional, ni del religioso, ni de ninguno. No se puede sacar a nadie de ningún armario: eso es violencia.

A propósito del uso de las lenguas de España en el Congreso de los Diputados, la Caverna ha salido protestando diciendo que si las variedades gaditana, el murciana o el “apitxat” debían estar también representadas. Uno de los faros morales de la Caverna Twitter, un tal Ricardo Fernández, psicólogo (risas enlatadas), ha venido a decir que el romaní también debería estar representado. Otro va y pregunta que qué hacemos con el “calé” (se refiere al caló de toda la vida, aunque lo del nombre es otra historia) y éste le responde que “son los mismo”.

Mira, no, no son lo mismo. ¿Qué diferencia al romaní del caló? El romaní es una serie de hablas indoeuropeas de tipo indoiranio que hablan las poblaciones gitanas de Europa. No tienen nada que ver con el castellano y tienen una estructura fonológica, morfosintáctica y léxica más próxima a lenguas como el hindi, el panyabi o el persa que con cualquiera de las lenguas románicas. Además, hasta donde yo sé, el romaní o “romanó”, como dice Nicolás Jiménez González (2009), no se habla en España. El caló, por su parte, es un “pogadolecto”, e. d. “un habla [gitana] cuya estructura gramatical está tomada de una lengua A, en la cual se inserta un léxico procedente de una lengua B” (p. 152): o sea, tiene una estructura castellana y un léxico de las hablas romaníes. Por cierto, algunas de esas palabras han entrado al castellano como peter por su home: “jiñar”, “menda” o “paripé”. El caló, como el romaní, tampoco es un sistema unitario, sino que, aunque predomine el hispanorromaní, existen variedades en todas las áreas bilingües del país (Gamella et al., 2011). Así que el caló y el romaní no son lo mismo.

Pero da lo mismo: la respuesta sigue siendo sí a todo. Si los miembros del Congreso de los Diputados representan al pueblo, entonces todas las hablas deberían estar representadas, sin excepción. ¿Que hay necesidad de traducir las intervenciones? Pues fenomenal. Como se hace en cualquier foro “respetable”, sea el Parlamento Europeo o la Asamblea General de la ONU.

Lo que te preocupa a ti, Ricardo, no es que la variedad murciana no esté representada, que ya lo está y nadie mueve una ceja si alguien la usa para intervenir, lo que de verdad te perturba es que se hable catalán o euskera en el Congreso.

Tonto.

Henrich (2020), p. 96 y 97.

He oído muchas veces a gente escribiendo en twitter que los ochenta eran el non plus ultra de la libertad y el bienestar. Si la libertad consiste en poder hacer chistes de mariquitas y gangosos sin que te digan nada, eso no es libertad: eso es ser un troglodita y un gilipollas. Eso de la “corrección política”, que vaya mierda de término hemos encontrado, ni es una conspiración ni limita tus libertades. Porque, por mucho que lo creas y que te hayan convencido a ti, insultar a otras personas por lo que son no te hace más libre, te hace ser un imbécil. Que tengas miedo porque creas que tus privilegios están en peligro, que te sientas desprotegido porque, de pronto, es posible que quedes del culo y que cambiar tus costumbres y tu forma de hablar te parezca difícil, es una cosa. La libertad es otra.

Pero ¿sabes qué? No eres la primera persona que se siente así. Les pasó lo mismo a los terratenientes cuando se abolió la exclavitud, o a los franquistas de pro cuando se aprobó la constitución española, o a algunos hombres cuando se cambió la ley porque eso de pegar a las mujeres estaba regular.

En los ochenta éramos menos libres, pero bastante más gilipollas.

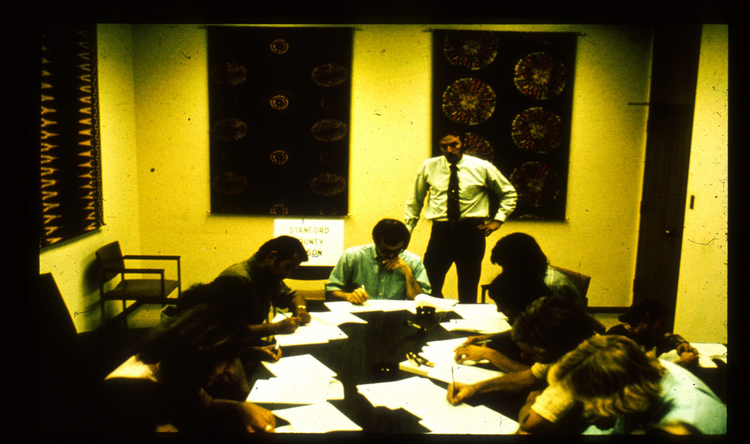

Ayer empecé a hablar en serio con mis estudiantes tercero sobre la perspectiva sociocultural en el análisis del comportamiento humano. Siempre empiezo con Zimbardo (1971), el estudio sobre la Prisión de Standford, y con Festinger (1954), el de la disonancia cognitiva. Hay muchísima información sobre los dos, pero en mis clases siempre ha habido una especie de fascinación por el primero que hace que mi clase entre en trance cuando estoy explicándolo.

Por si alguien no lo conoce: el estudio de la Prisión de Stanford de Philip Zimbardo es uno de los estudios clave de la psicología del siglo XX y va sobre la influencia que ejercen el entorno físico y social en el comportamiento. Para empezar, Zimbardo buscó voluntarios a los que se les iba a pagar quince dólares al día (unos 100 dólares ahora) para participar en una investigación que iba a durar dos semanas. Los voluntaríos debían ser hombres y pasar una serie de evaluaciones psicológicas para descartar a todos aquellos que consumieran drogas, presentaran rasgos de personalidades violentas o que tuvieran comportamientos patológicos. Después, Zimbardo y su equipo crearon un laboratorio que simulaba una cárcel y asignó a los participantes seleccionados, de manera aleatoria, dos roles opuestos: unos iban a ser los carceleros y los otros, los presos. De esta forma esperaban observar si sus conductas iban a cambiar según el rol que se les había asignado o si no iba a haber cambios fundamentales. Si las conductas se mantenían estables, el estudio sugeriría que la crueldad es una característica intrínseca del individuo, mientras que si se producía algún cambio debido al entorno físico y a las estructuras sociales que habían creado y si se daban comportamientos un poco más subiditos de tono, se podría demostrar que son éstas variables las que están detrás de la crueldad y de algunas situaciones de abuso de poder. La pregunta, en definitiva, venía a ser: ¿las personas son malas o se hacen malas? Como todo en psicología, es imposible decir que un comportamiento tiene una única causa, pero eso es otra historia que debe ser contada en otro momento.

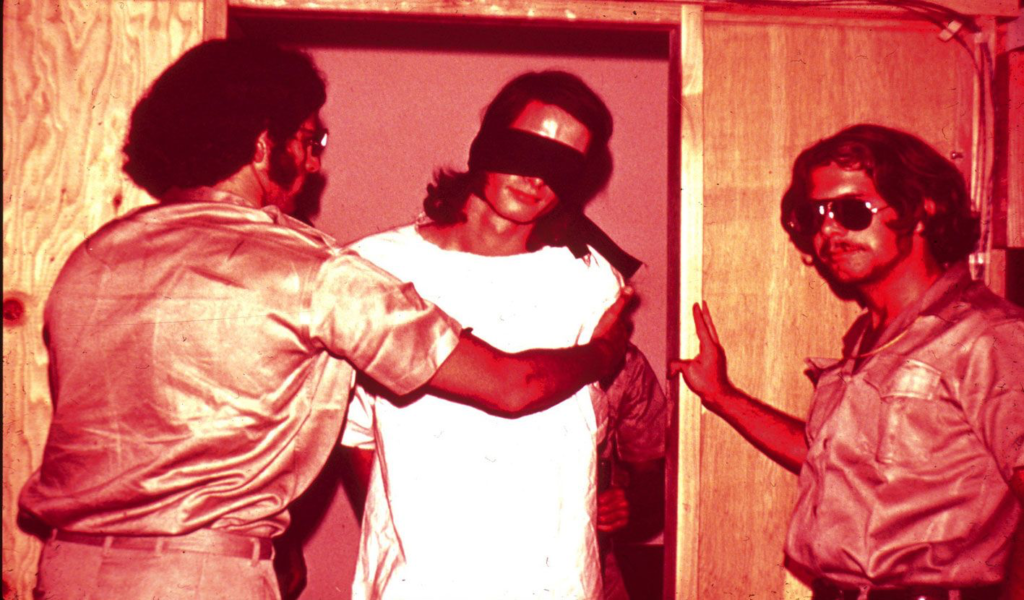

Los participantes seleccionados fueron informados debidamente de cuál iba a ser el procedimiento, cuáles eran las hipótesis que manejaban y qué pretendían observar. También se les explicó a los que iban a hacer de guardias que “debían mantener la ley y el orden” pero que no les estaba permitido causar daño físico a los prisioneros. A los primeros se les proporcionó uniformes, porras y gafas de sol espejadas y a los segundos, se les puso una cadena en un pie, se les dio una especie de camisola para llevarla puesta sin ropa interior y se les asignó un número a cada uno. Todo esto era parte del atrezzo que debía establecer una distinción clara entre ambos grupos. Los carceleros disponían de símbolos de fuerza y poder (las porras) y de un instrumento que permitiera crear inseguridad y desconcierto en los prisioneros: las gafas. Puesto que eran espejadas, los internos no sabrían a quién se estaban dirigiendo los carceleros y contribuir al ambiente de vigilancia perpetua del que había hablado Foucault. Los números, por ejemplo, eran un mecanismo de despersonalización y desindividuación: al no ser referidos por sus nombres, los presos perderían la comprensión de sí mismos como personas.

El primer día, los que hacían de prisioneros fueron arrestados por policías de verdad. Se les trasladó a la prisión y, a partir de ahí, estaba previsto que permanecieran dos semanas bajo la observación del equipo de Zimbardo. Pero conforme pasaban las horas, se fue perdiendo el control: el primer día, uno de los vigilantes empezó a mostrarse más dominante de lo esperado. El seguno día, los presos se rebelaron y provocaron un aumento de la presión a la que eran sometidos por los carceleros. El miércoles, uno de los presos sufrió una crisis ansiosa pero decidió continuar en la prisión. Al día siguiente, a los comportamientos de abuso psicológico se les añadió un componente de humillación sexual muy evidente y la psicóloga Christina Maslach, que entonces era la novia de Zimbardo, acudió para llevar a cabo unas entrevistas evaluativas con los presos. Pero al ver el panorama, le dijo a Zimbardo que aquello se le había ido de las manos y éste decidió terminar el estudio antes de tiempo, e. d., el viernes.

Si te interesan los detalles, este vídeo lo explica mejor que yo y tiene subtítulos en castellano:

En seis días que duró la investigacíon, el comportamiento de los participantes y de los investigadores (!!!) había cambiado radicalmente. Los participantes se transformaron en el rol que se les había asignado: los carceleros se habían vuelto crueles crueles y habían mostrado un nivel de agresividad y violencia física y verbal que los test psicológicos previos no habían podido predecir. Los convictos, por su parte, se fueron volvieron sumisos sumisos y comenzaron a mostrar signos de cambios emocionales profundos, ansiedad, estrés, depresión e incluso estrés postraumático.

Aunque el estudio es muy cuestionable desde el punto de vista ético y metodológico, es cierto que es una demostración espectacular de los que se había pensado anteriormente, especialmente después de lo que había ocurrido en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial: cualquiera puede volverse, dadas las circunstancias del entorno, en un individuo cruel, sádico y malvado.

Zimbardo detalla en “El efecto Lucifer” todo lo que ocurrió durante aquellos días y admite no sólo los problemás éticos, sino la forma de proceder fue bastante cuestionable. Aún así, se defiende de aquellos que atacan la validez y la fiabilidad del estudio con un ejemplo que pone los pelos de punta por las similitudes con el estudio: el caso de los abusos en Abu Ghraib durante la invasión estadounidense de Irak. No pongo las fotos aquí porque si quieres, ya las buscarás tú. Son muy muy muy fuertes. En resumen, lo que pasó en Stanford pasó, exactamente igual, en la prisión iraquí.

El estudio de Zimbardo cambió la forma en que entendemos la maldad. Ya no parecía tan claro que se tratara de una característica intrínseca a la persona, sino que, independientemente de que haya individuos con más o menos escrúpulos o personas que tengan más o menos en cuenta el bienestar ajeno, la crueldad puede ser resultado de los efectos que tiene el entorno sobre nosotros y nosotras. No sé realmente si hay personas malas, lo que sí está claro es que hay personas que se han vuelto malas y a las que, como se dice popularmente, la “vida les ha hecho así”. No se trata de analizar si un comportamiento malvado es justificable o no, no hablo de la responsabilidad invididual de cada cual ante las circunstancias ni el control que podemos tener sobre la presión que ejercen las circunstancias sobre nosotros. No todos los alemanes fueron nazis, ni todos los carceleros se comportaron con tanta crueldad en 1971. Tampoco podemos ser tan hipócritas de decir “a mí eso no me había pasado”. Lo que Zimbardo demuestra es que todos y todas, dadas las circunstancias, nos podemos convertir en monstruos.

Tú también.

PD: A mis estudiantes les superflipa este estudio. Éxito seguro.