La limerencia: el caos emocional que convierte tu cerebro en puré

¿Qué es la limerencia? ¿Cuáles son sus síntomas y su impacto emocional? ¿Cómo afecta a la vida cotidiana y a las relaciones? →

En fin, que alguien pintara SPTO en vez de STOP no debería provocarnos un colapso civilizatorio. La humanidad ha sobrevivido a cosas bastante más serias que una consonante cambiada en medio de una rotonda, y sinceramente, si un conductor necesita que cada letra esté perfectamente en su sitio para no liarla, quizá el problema no es la pintura, sino la conducción.

Visto en Oliva (Valencia), enlace a la noticia en Levante.

Por qué las lenguas cambian y por qué a algunos aún les sorprende

Las lenguas evolucionan por la influencia de la cultura y la tecnología, la adaptación cognitiva, la biología y la tendencia a simplificar la pronunciación. →

Ya lo dije, reivindicar el “small talk” es defender la comunicación humana más básica.

And if you think small talk is boring, that may be a skill issue. It requires a real back-and-forth, even if it doesn’t plumb the depths of someone’s soul. Listening attentively can significantly improve the quality of your chit-chat, Post says. “Have your radar up,” she explains. Pay attention to whether the other person seems interested, and if they’ve contributed anything to the conversation. If you’ve been talking for a long time and the other person hasn’t said anything on the topic, they’re probably bored. “Maybe their eyes have glazed over a little bit,” Post says. “I would take it as a sign to change the topic, and ask them something about themselves.” She suggests a question like: “What’s keeping you interested these days?”

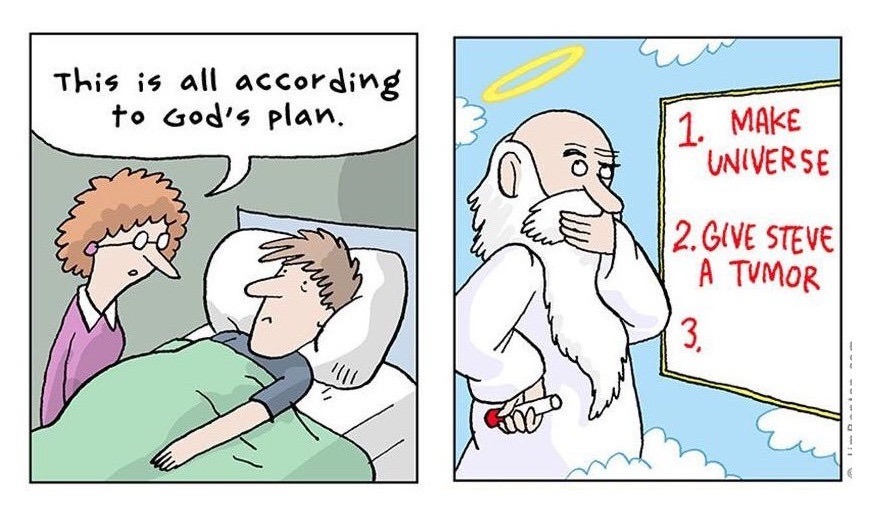

Si se tiene que celebrar el 50 aniversario de la muerte de un dictador, se celebra.

Púdrete en el infierno

Las gemelas Kessler y el Estudio Minnesota: qué nos dicen la genética y el ambiente sobre quiénes somos

Las gemelas Kessler y el Estudio Minnesota para entender cómo la genética y el ambiente moldean personalidad, vínculos y comportamiento humano. →